Croquis : Normand Daigle

Nous voici finalement rendus à la dernière chronique de cette série sur les classes d’amplificateurs de puissance. Après avoir abordé les plus communes, soit les classes A, B et AB, nous allons maintenant porter notre attention aux autres. Certaines ne seront que mentionnés, comme les classes C, E et F, car elles ne sont pas adaptées à la reproduction sonore. D’autres seront abordées même si elles ont été peu utilisées, comme c’est le cas pour les classes G et H. Finalement, nous aborderons plus en détail la classe D, une technologie qui ne date pas d’hier mais qui n’a acquis ses lettres de noblesse que relativement récemment et qui est présentement en train de révolutionner le monde de la Hifi. Comme c’était le cas avec les classes B et AB, le but premier du développement des autres classes était l’augmentation de l’efficacité mais, comme nous le verrons, ce sera au prix d’une complexité croissante de conception et de fabrication.

Tel que nous l’avons précédemment mentionné, la dissipation au niveau des transistors de sortie d’un amplificateur de puissance est le résultat du voltage d’alimentation multiplié par le courant qui y circule. En classe A le courant statique est très élevé, d’où un taux d’efficacité très bas, de l’ordre de 30 %. Dans le cas de la classe AB, le courant est juste suffisant pour éliminer la distorsion de transition, soit une ou quelques dizaines de mA, la dissipation est donc beaucoup plus faible et les pertes sont tout à fait tolérables pour la plupart des applications à puissance faible ou modérée. Par contre, lorsqu’une puissance élevée est requise, il est nécessaire d’augmenter proportionnellement le voltage d’alimentation, et la puissance dissipée augmentera obligatoirement. Dans ces cas, la situation est aggravée par le fait qu’il devient nécessaire d’utiliser plusieurs paires de transistors en parallèle afin de pouvoir gérer les courants résultants très importants, et la dissipation augmente encore. Qui plus est, la conception d’amplis de haute puissance impose des compromis qui ont tendance à avoir des effets secondaires négatifs sur la qualité de reproduction.

La nature même du contenu musical nous offre la possibilité d’améliorer l’efficacité. La reproduction de la musique n’est pas un processus statique mais plutôt dynamique. Ce que cela signifie est que l’intensité du signal varie constamment, une grande partie est relativement faible en intensité, et elle est accompagnée de crêtes beaucoup plus grandes. Le rapport entre les deux peut atteindre un ratio de 20:1 pour des enregistrements peu compressés. Une façon élégante de minimiser le problème de dissipation des amplificateurs de haute puissance tout en conservant la qualité de reproduction sera donc de traiter ces deux bandes de puissance séparément en utilisant un système de commutation d’alimentation à la sortie (à ne pas confondre avec les alimentations par commutation dont nous avons déjà parlé). Dans une telle configuration, l’étage de sortie est essentiellement constitué d’une section de basse puissance en classe AB qui fonctionne sur une alimentation à bas voltage, et d’une autre section de haute puissance alimentée à un voltage beaucoup plus élevé. C’est là le principe de base des classes G et H.

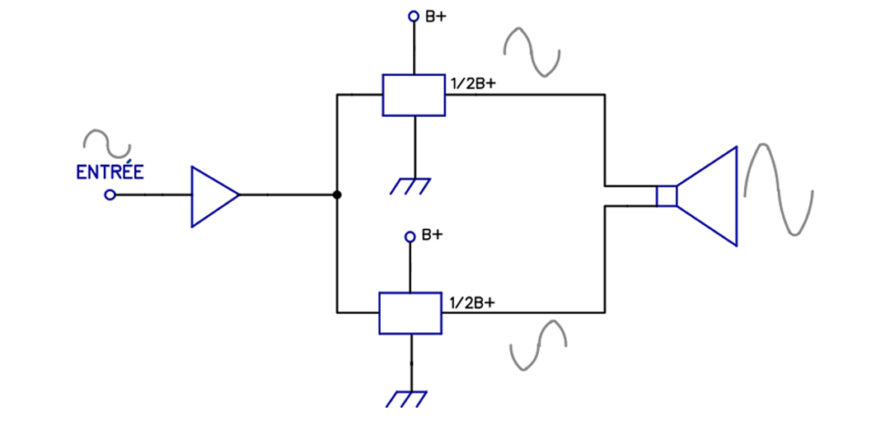

Le schéma qui suit représente l’essentiel de l’étage de sortie d’un amplificateur en classe G. Afin d’en simplifier la présentation, la section d’entrée et la contre-réaction ne sont pas illustrées, mais les deux ressembleraient à ce que nous avons vu précédemment avec les autres classes d’amplification. Remarquez que les collecteurs respectifs de Q2 et Q3 sont alimentés à + 20 Vcc et – 20 Vcc via les diodes d’isolation D2 et D3. Ces deux transistors sont la section de basse puissance de l’ampli, et elle pourrait fournir environ 20 Wrms sur un haut-parleur de 8 Ω. D’autre part, les collecteurs de Q1 et Q4 reçoivent une alimentation de + 40 Vcc et – 40 Vcc. Puisque la puissance est le résultat du voltage du signal au carré, divisé par l’impédance de la charge, le fait de doubler le voltage d’alimentation permet de quadrupler la puissance maximale disponible, soit environ 80 Wrms. Avec un signal de basse intensité, l’amplificateur fonctionnera exclusivement avec Q2 et Q3 sur l’alimentation de + et – 20Vcc. Par contre, si le signal à la sortie dépasse le niveau déterminé par les diodes Zener Z1 et Z2, les transistors Q1 et Q4 entreront en fonction et permettront d’atteindre la puissance maximale. Puisqu’en temps normal le courant de repos (bias) ne circule que dans Q2 et Q3, la dissipation au repos sera déterminée par l’alimentation de + et – 20Vcc. Le circuit présenté est évidemment très simplifié, et la transition d’une alimentation à l’autre pose des problèmes de conception complexes afin d’éviter de produire certaines formes de distorsion lors de la commutation.

Principe de la classe G

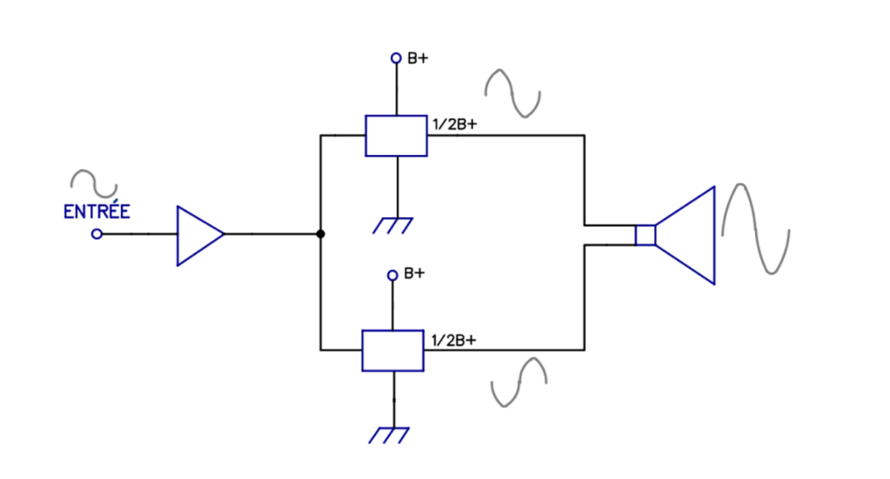

Comme on peut le voir sur le schéma qui suit, la classe H est essentiellement une variation sur le principe de la classe G, où le changement d’alimentation est continu et progressif plutôt que d’être une simple commutation. Dans ce cas-ci une fois le niveau de la section de basse puissance dépassé, le voltage de l’alimentation de haute puissance sera modulé par le signal. Le résultat sera que l’alimentation sera toujours suffisante pour reproduire le signal audio, mais que la dissipation demeurera réduite à son minimum dans Q1 et Q4. Dans le schéma nous pouvons voir la ressemblance marquée avec la classe G, avec la différence que les transistors Q1 et Q4 sont maintenant attaqués par un signal de contrôle proportionnel à l’intensité du signal audio. La difficulté majeure pour concevoir un tel circuit sera de s’assurer que la modulation de l’alimentation suit précisément le signal audio.

Principe de la classe H

Bien que la classe G et encore plus la classe H, offre une amélioration de l’efficacité des amplificateurs de haute puissance, c’est au détriment d’une complexité accrue, sans compter que la diminution de consommation n’est pas énorme. L’alimentation est plus élaborée, et le circuit comporte plus de composantes et est plus difficile de conception. Malgré tout, certains manufacturiers continuent à mettre de l’avant cette technologie.

Et finalement, l’éléphant dans la pièce ! Il ne fait aucun doute que la classe D est présentement le sujet le plus discuté dans le monde des amplificateurs, et avec raison. Le niveau de performance d’un bon ampli en classe D peut compétitionner avec les meilleurs appareils linéaires sur le marché. Leur efficacité supérieure à 90 %, leur prix très abordable, et leur très faible poids et encombrement en font des candidats idéaux pour l’audiophile sérieux. Malheureusement, tous ne sont pas nés égaux, et il peut être très difficile de savoir lesquels sont vraiment performants. Commençons donc par voir comment fonctionne la bête.

Contrairement aux autres classes d’amplificateurs que nous avons analysées, les amplis en classe D ne fonctionnent pas en mode linéaire mais plutôt en commutation. Le principe s’apparente aux alimentations par commutation que l’on retrouve partout depuis de nombreuses années dans le milieu de l’informatique, et de plus en plus en électronique pour consommateurs. Essentiellement, plutôt que de contrôler l’étage de puissance d’un appareil de façon linéaire, des impulsions de largeur (durée) modulable sont utilisées, d’où l’acronyme PWM (Pulse Width Modulation) qui les caractérise. Précisons en passant que la classe D n’est pas une forme d’amplification numérique. Elle ne relève pas du décodage d’un signal audionumérique dont chaque mot représente un échantillon du signal analogique original pris à un intervalle déterminé, comme par exemple 16 / 44.1, signifiant un mot de 16 bits pris à tous les 1 /44 100ème de seconde.

Le schéma fonctionnel qui suit illustre les différentes parties qui composent tout amplificateur en classe D. Le modulateur reçoit le signal audio analogique, ainsi qu’une onde triangulaire générée par un oscillateur à haute fréquence, habituellement entre 15 et 20 fois la fréquence la plus élevée qui sera reproduite, donc entre 300 et 400 KHz, et même au-delà de 1 MHz dans certains cas. Si on prend cette dernière valeur comme exemple, le modulateur génère à toutes les microsecondes une impulsion d’une durée (largeur) proportionnelle à l’intensité de la forme d’onde au moment où l’échantillon est pris. Le résultat est un train d’impulsions de durées différentes et de faible amplitude, qui sont ensuite envoyées au contrôleur de commutation. Ce dernier utilise des MOSFET de puissance très rapides pour commuter l’alimentation et produire à sa sortie un train d’impulsions semblable aux originales, mais d’amplitude équivalente à celle de l’alimentation. Le signal résultant est ensuite acheminé au haut-parleur via un filtre LC composé d’une bobine à noyau de ferrite placée en série, suivie d’un condensateur en parallèle avec la charge. L’effet du filtre est d’éliminer tous les échelons qui lient une impulsion à la suivante et produire une parfaite reconstruction de l’onde analogique originale.

Principe de la classe D

Principe de la classe D

Dans le schéma précédent nous pouvons voir que l’alimentation du contrôleur de commutation est symétrique, c’est-à-dire qu’elle comporte un B+ et un B-, ce qui permet un couplage direct avec la charge. Par contre, comme pour les amplificateurs linéaires, un classe D peut être construit avec une alimentation simple où le B- serait essentiellement la masse (ground), mais cela implique qu’il y aura alors une composante de courant continu (CC) équivalente à ½ B+ à la sortie. Dans ces cas, une configuration BTL (Bridge Tied Load) sera utilisée, c’est-à-dire que deux amplis reproduisant le même signal seront reliés chacun à une borne de la charge comme le montre l’image suivante. En inversant la phase de 180 ° sur un des amplis, tel qu’indiqué par le point à la sortie du module du bas, le voltage de sortie est doublé et par le fait même la puissance potentielle quadruplée. Dans cette configuration, le haut-parleur ne sera plus relié à la masse mais aura ½ B+ à chacune de ses bornes, pour une résultante de 0 Vcc.

Il est aussi possible d’utiliser la configuration PBTL (Parallel Bridge Tied Load) où des modules seront ajoutés en parallèle avec d’autres afin de multiplier la capacité en courant, ce qui permet d’utiliser des impédances plus basses et d’augmenter la puissance. C’est pour cette raison que certains amplis en classe D sont annoncés comme ayant la capacité d’accepter une charge de 2 Ω. En mode PBTL, il est possible d’obtenir une puissance de près de 40 W sur 2 Ω avec une alimentation simple de seulement 12 Vcc. Sur ce point, il est important de noter que les puissances annoncées par les manufacturiers d’amplis économiques en classe D sont habituellement pour le moins farfelues. Dans la majorité des cas, il s’agit de la puissance crête (peak) additionnée des deux canaux et à 2 Ω. Au mieux, la puissance réelle par canal sur 8 Ω sera environ le quart de la valeur mentionnée…

Configuration BTL

Un des facteurs déterminants de la performance d’un ampli en classe D est l’alimentation, et les exigences sont très différentes de celles auxquelles nous sommes habitués avec les amplis linéaires. Sans aller trop en détail sur ce point, il est important de mentionner que l’étage de sortie d’un ampli en classe D a tendance à retourner du courant à l’alimentation et créer un effet de « pompage » (bus pumping), ce qui peut avoir comme conséquence d’en augmenter le voltage de façon imprévisible. Il est donc important de tenir compte de cette caractéristique lors de la conception de l’alimentation, qu’elle soit simple ou symétrique, linéaire ou par commutation. Notons en passant que l’utilisation de la configuration BTL ou PBTL offre l’avantage de minimiser le « pompage » en partageant le travail entre deux amplis qui travaillent en opposition de phase.

Les versions économiques des amplis en classe D utilisent des puces (IC) intégrées qui contiennent l’étage de sortie. On les retrouve principalement dans des appareils portatifs et de bas de gamme. Plusieurs d’entre eux présentent l’inconvénient particulier de ne pas utiliser de contre-réaction, ce qui pose une limite importante à leur performance. Les modèles plus évolués utilisent des MOSFET externes permettant des courants et des voltages d’alimentation beaucoup plus élevés, et ils utilisent une contre-réaction globale pour une puissance et performance nettement supérieures.

À la lumière de ce que nous venons de dire, il semblerait que les amplis en classe D représentent la solution idéale pour la reproduction audio, et c’est définitivement en train de devenir la réalité. Ils présentent par contre leurs inconvénients, telle la complexité de conception des circuits imprimés qui est très critique, et les parasites RF (Radio Fréquences) qu’ils peuvent émettre à cause de la fréquence de commutation très élevée. On ne peut cependant douter qu’ils sont la voie de l’avenir. Si leur conception est soignée, ce qui n’est pas à la portée de tout concepteur et explique pourquoi la plupart des manufacturiers utilisent des modules OEM (Original Equipment Manufacturer), leur performance est exceptionnelle. Leur excellente performance, leur faible poids, leur encombrement réduit et leur coût de fabrication qui ne cesse de diminuer en font une solution incontournable.

Si on jette un coup d’œil sur l’avenir, la prochaine étape sera la plus grande disponibilité d’amplis en Classe D offrant la possibilité de recevoir directement le signal numérique (S / PDIF) des sources sans avoir à d’abord les convertir en analogique. Ce type d’appareil existe présentement mais est très peu répandu.

Nous voilà rendus à la fin de cette série d’articles.

En espérant qu’elle a su vous plaire et vous informer, je vous souhaite de belles aventures HiFi !